病因

病因

病因:溶组织内阿米巴有滋养体及包囊两期。滋养体以往将其分为小滋养体与大滋养体,前者寄生于肠腔中,称为肠腔共栖型滋养体,在某种因素影响下,可使其侵入肠壁,吞噬红细胞转变为后者,称为组织型滋养体。近年来,分子分类学研究证实,两类虫株的基因型和表现型各具有明显的特异性。1993年世界卫生组织根据其同工酶谱、膜抗原与毒力蛋白及编码基因存在的明显差异,正式将非致病性虫株命名为迪斯帕内阿米巴(

Entamoeba dispar),而将致病性虫株仍称为溶组织内阿米巴(

Entamoeba histolytica)。因此,认为存在肠腔的大部分滋养体为迪斯帕内阿米巴滋养体,为肠腔共栖生物,并不侵入肠壁。而溶组织内阿米巴的滋养体不论其大小,均具有侵袭性,随时可吞噬红细胞,故将这种吞噬红细胞或不吞噬红细胞的溶组织内阿米巴滋养体均称为滋养体。滋养体在患者新鲜黏液血便或肝脓肿穿刺液中,均活动活泼,5μm/s,以二分裂法增生,形态变化较大。当其在有症状病人组织中,常含有摄入的红细胞,大小常在20~40μm,甚至50μm,但在肠腔非

腹泻粪便中或有菌培养基中,则大小为10~30μm,不含红细胞。滋养体内、外质分界极为明显,借助单一定向的伪足运动。内质内有一个泡状核,呈球形,直径4~7μm,核膜边缘有单层均匀分布、大小一致的核周染色质粒(chromatin granule)。核仁小(仅0.5μm),常居中,周围为纤细丝状结构。包囊是滋养体在肠腔内形成,但在肠腔以外的脏器或外界不能成囊。在肠腔内滋养体逐渐缩小,停止活动,变成近似球形的包囊前期,以后变成一核包囊,并进行二分裂增生,发育成为四个核的成熟包囊,直径为10~16μm,壁厚125~150nm。溶组织内阿米巴滋养体的形态,通过扫描电镜或透视电镜的观察,发现其细胞膜厚约10nm,外皮为一层绒毛状的糖萼(glycocalyx),胞质内含有无数糖原颗粒和螺旋状排列的核糖体,无典型的线粒体、粗面内质网和高尔基复合体。滋养体表膜上分布有许多丝状突起,有直径0.2~0.4μm圆形的孔,与微胞饮作用(micropinocytosis)有关,在伪足和微饮管口则无这类小孔,此为溶组织内阿米巴滋养体的特征之一。溶组织内阿米巴的体外培养已从单种培养(xenic culture)进入单栖培养(monoxenic culture),现已发展到纯性培养(axenic cultivation)及近在软琼脂培养基中的克隆化培养。无生物培养的成功,提供了对阿米巴深入研究的条件,解决了纯抗原的制备问题。阿米巴肝脓肿发展缓慢,距

肠阿米巴病或阿米巴感染后有较长的隐匿期。暴饮暴食足以引起肠道炎症,易于使阿米巴感染变为活动;酗酒以及其他足以使人体抵抗力降低等情况,都可为肝脓肿发生的诱因。阿米巴原虫的再感染可以激发原已存在的感染而引起肝脓肿;肾上腺皮质激素的应用,也能诱发肝脓肿的发生。

发病机制

发病机制

发病机制:结肠溃疡中阿米巴滋养体借其侵袭力进入门静脉系统,到达肝脏;但亦可通过肠壁直接侵入肝脏,或经淋巴系统到达肝内。大多数原虫抵达肝脏后即被消灭,仅少数可存活并在肝内进行繁殖。阿米巴滋养体在肝组织门静脉内因栓塞、溶组织及分裂作用,造成局部液化性坏死而形成脓肿。自原虫侵入至脓肿形成,平均需时1个月以上。脓肿所在部位深浅不定,以大的单个为多见,约80%位于肝右叶,尤以右叶顶部居多,因右叶接纳的血液,来自肠阿米巴主要病变的盲肠和升结肠之故。因原虫经门静脉血行扩散,故早期以多发性小脓肿较为常见,以后才互相融合而形成单个大脓肿。脓肿中央为一大片坏死区,其脓液为液化的肝组织,呈巧克力酱样,质黏稠或稀薄,有肝腥味,含有溶解和坏死的肝细胞、红细胞、白细胞、脂肪、夏-雷晶体及残余组织。滋养体常聚集在脓腔壁,约1/3病例在脓液中可找到滋养体,但从未发现有包囊。脓肿可因不断扩大,逐渐浅表化,以至于向邻近体腔或脏器穿破。慢性脓肿可招致细菌继发感染,如大肠杆菌、葡萄球菌、变形杆菌、产气杆菌及产碱杆菌等。细菌感染后,脓液失去其典型特征,呈黄色或黄绿色,有臭味,并有大量脓细胞,临床上可出现毒血症表现。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:

1.超声检查 B型超声显像的诊断正确率可达90%以上,显示肝区液性暗区,同时能了解脓肿的大小、范围、数目,有助于引导穿刺定性诊断与治疗。

2.X线检查 右膈肌抬高、运动受限、局部隆起;有时可见胸膜反应或积液,右下肺炎或盘状肺不张等;偶可见平片上显示脓腔内有气液面;肝区不规则透光液气影,则具有特殊征性诊断意义,注入造影剂可显示脓腔大小。

3.CT肝脓肿区域呈不均或均匀低密度区,造影剂强化后脓肿周围呈环形密度增高带影,脓腔内可有气液面。囊肿的密度与脓肿相似,但边缘光滑,周边无充血带;肝肿瘤的CT值为35~50Hu,明显高于肝脓肿。

4.放射性核素扫描 可见肝内有占位性病变,即放射性缺损区,但直径小于2cm的脓肿或多发性小脓肿易被漏诊或误诊为转移瘤或囊肿,因此仅对定位诊断有帮助。

5.诊断性肝穿刺 可抽得巧克力样咖啡色无臭、黏稠的脓液,离心沉淀物内可能找到阿米巴滋养体,但因阿米巴多存在于脓腔壁上,阳性率较低,若将脓液按每毫升加入链激酶10单位,在37℃条件下,孵育30min后检查,可提高阳性率。

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:

1.原发性肝癌 一般无明显发热、

肝大迅速,质硬而表面不平,甲胎蛋白阳性。B型超声波、CT扫描、肝动脉造影、磁共振检查及肝穿刺活组织检查均有诊断价值。

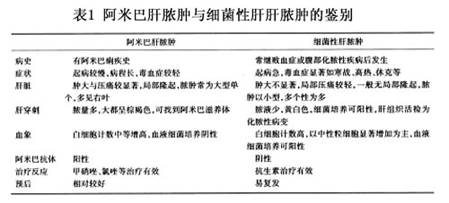

2.细菌性肝脓肿 鉴别要点见表1。

3.

膈下脓肿 常发生于腹腔化脓性感染,如

溃疡病穿孔,阑尾炎穿孔或腹部手术之后。本病特征是全身症状明显,但腹部体征轻;X线检查横膈普遍抬高和活动受限,但无局限性隆起,可见膈下有气液面;B超提示膈下液性暗区而肝内则无液性区;核素肝扫描不显示肝内有缺损区;MRI检查时,在冠状切面上能显示位于膈与肝间隙内有液性区,而肝内正常。

4.局限性脓胸 不同点是本病曾有肺感染或胸腔损伤之病史,语音或触觉性震颤减低或消失,患部叩诊呈实音。肝不增大,但可能稍向下移位亦无触痛。胸部X线检查可见膈肌未升高。胸腔穿刺可抽出脓液,并可查到病菌。

5.

胰腺脓肿 本病早期为急性胰腺炎病象,脓毒症状之外可有胰腺功能不良,如糖尿、粪便有未分解的脂肪和未消化的肌纤维。肝如增大亦甚轻,无触痛。

胰腺脓肿时膨胀的胃在病变部前面。肝扫描无异常所见。如有条件CT可帮助定位。

6.

肝棘球蚴病 本病合并感染可误诊为细菌性肝脓肿,应详细问病史如畜牧地区或畜牧业。病人先有

腹部肿块而后出现脓毒症状,X线摄片或可见钙化囊壁。包虫皮内试验阳性。

治疗

治疗

治疗:

1.病原治疗 选择以杀灭组织内阿米巴滋养体的药物为主。

(1)甲硝唑:首选药物,剂量为400~800mg/次,3次/d,口服,连服10天。本品的衍生物替硝唑及另丁硝唑等疗效亦较佳。

(2)

氯喹:口服后吸收完全,肝内浓度较

血浆高数百倍,对肝阿米巴病有较好的疗效。常用磷酸

氯喹成人0.5g(基质0.3g/次),2次/d,连服2天后改为0.25g(基质0.15g/次),2次/d,连服20天为一个疗程。副作用有头昏、胃肠道反应及心肌损害等。

以上各种药物均可相继选用,疗效更佳,但不宜同时给药。为根除肠腔阿米巴慢性感染,用上述药物后,应继以一疗程

二氯尼特或

双碘喹啉。

2.肝穿刺引流 在应用药物的同时,对较大脓肿应进行穿刺引流,每3~5天1次,至脓液转稀,脓腔缩小,体温降至正常时为止。如有细菌混合感染,可于抽脓后腔内注入适量抗生素。

3.抗生素治疗 有混合感染时,视细菌种类及其对药物的敏感性,应用适当的抗菌药物。

4.外科治疗 遇有以下情况,可考虑做手术切开引流:①经抗阿米巴药物治疗及穿刺引流失败者;②左叶肝脓肿,穿刺引流有损伤邻近脏器危险或脓肿位置过深,穿刺危险较大者;③继发细菌感染,药物治疗不能控制者;④穿破入腹腔或邻近内脏,引流不畅者;⑤多发性脓肿,致穿刺引流困难或失败者。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防